メイン−パソコン部屋−インスト−ル(VineLinux3.1)

インストール(Vine Linux 3.1)

・注意事項

ここでは、Linux用のパソコンが準備できていることが前提になっています。

Windowsや、他のLinuxディストリビューションとの共存(デュアルブート環境)を構築する場合については、後々まとめる予定です。

なお、Vine Linuxには、Red Hat Linuxと同じインストーラ(anaconda)が使用されているので、ほぼRed Hat Linuxと同じ感覚でインストールできます。

−−−−−

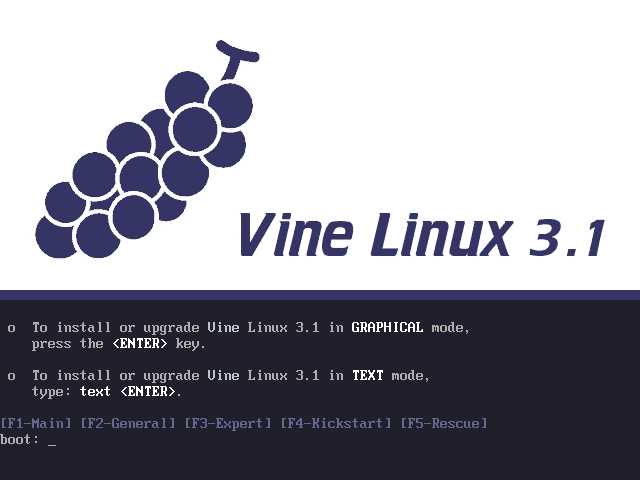

インストールするためには、CDをセットした状態でPCを起動します。

ここでCDから起動するかどうかを尋ねられた場合、CDからの起動を選択します。

そうすると、下の画面が出てきますので、Enterキーを押します。

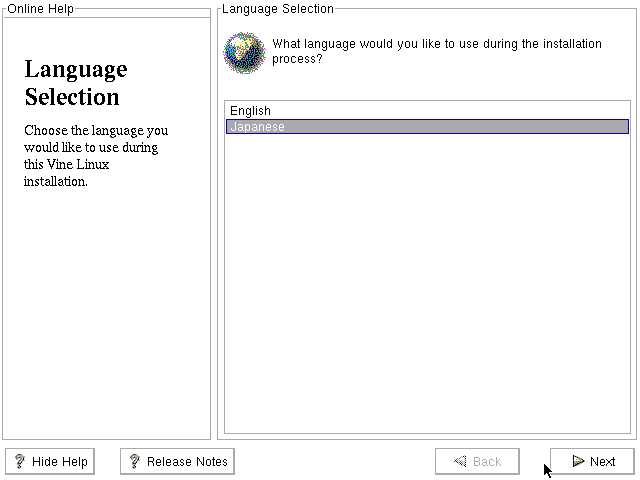

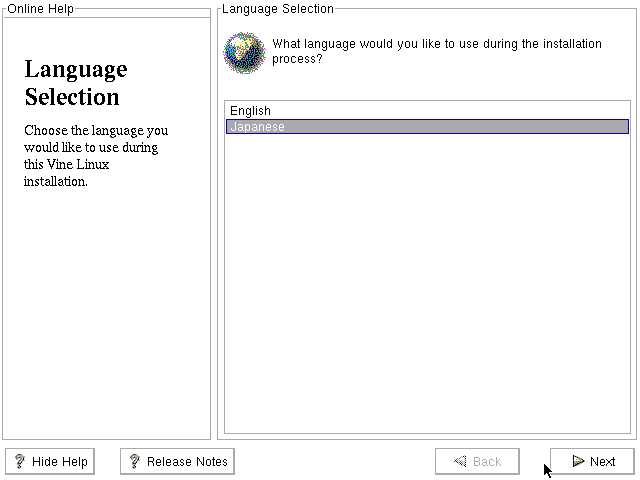

しばらく画面を眺めていると、言語選択の画面(英語)になります。

日本語(Japanese)か英語(English)が選択できます。

日本語を選択し、Nextボタンを押します。

ここからは、インストール画面も日本語になるため、楽になるかと思います。

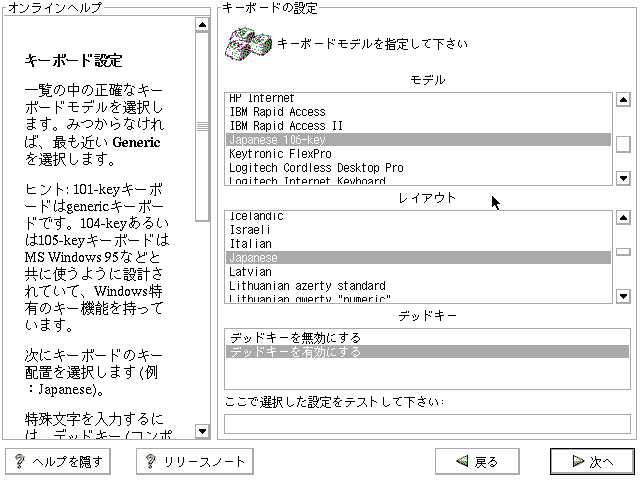

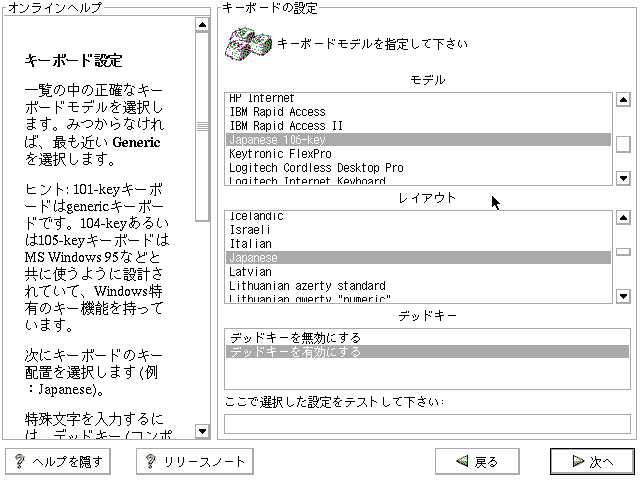

キーボード設定では、日本語のキーボードならJapaneseを選択します。他の場合、適当なものを選択します。

大体の場合、デフォルトどおりで大丈夫です。

選択が済んだら次へ。

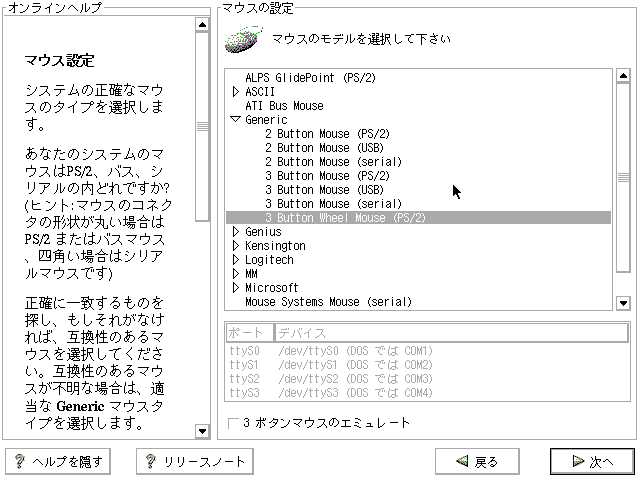

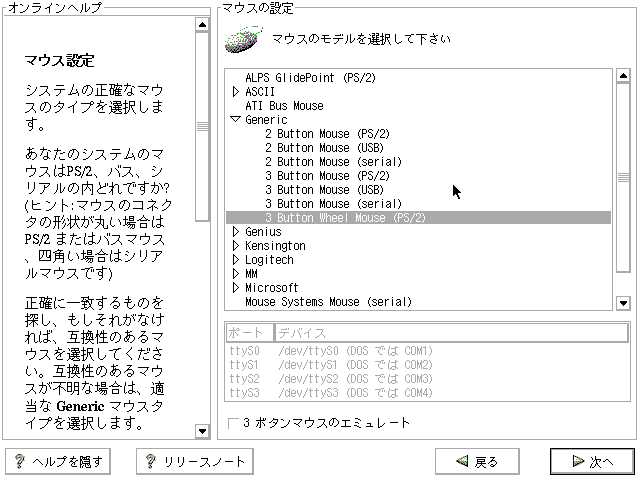

マウス設定でも、大体の場合最良なものが選択されていますので、そのままで大丈夫です。

もし、他により的確な選択肢がある場合は、それを選択します。

次へ。

ようこそ。というわけで(?)次へ。

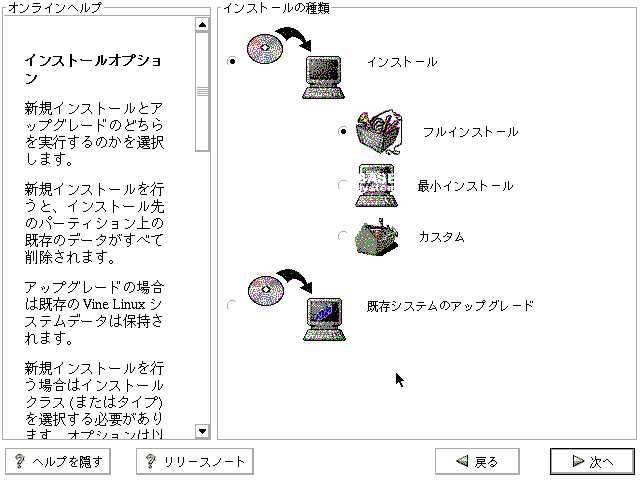

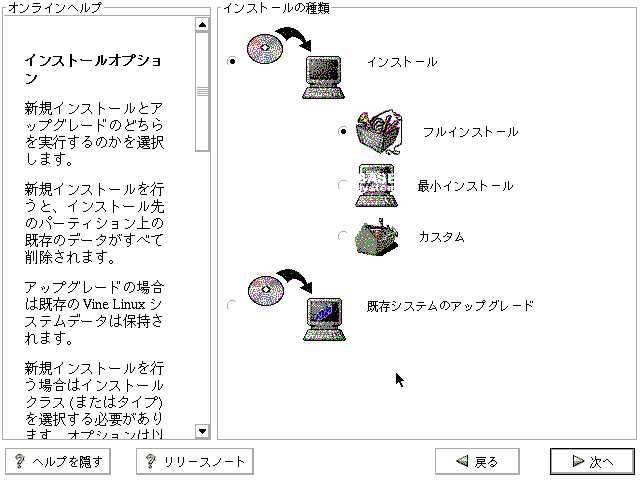

インストールの種類の選択です。

新たにインストールする場合は、“既存システムのアップグレード”は選択できません。

もしよくわからない場合、フルインストールを選択するのが無難でしょう。

パッケージについて知識があり、自分でカスタマイズしたい場合、カスタムを選択します。

ここでは、フルインストールを選択したとします。

ちなみに、フルインストールには約1750MBの空き容量が必要です。

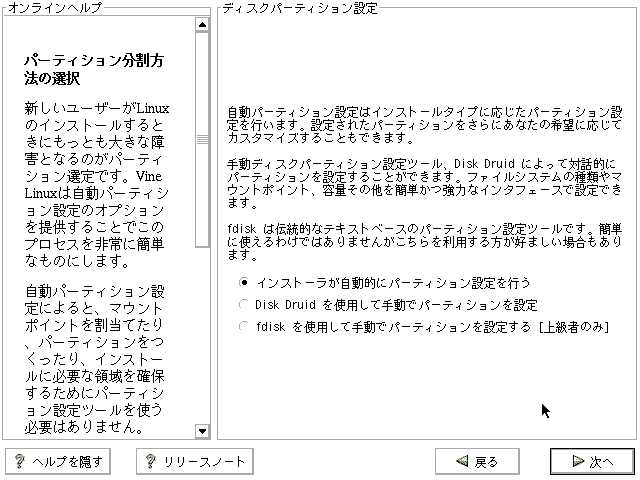

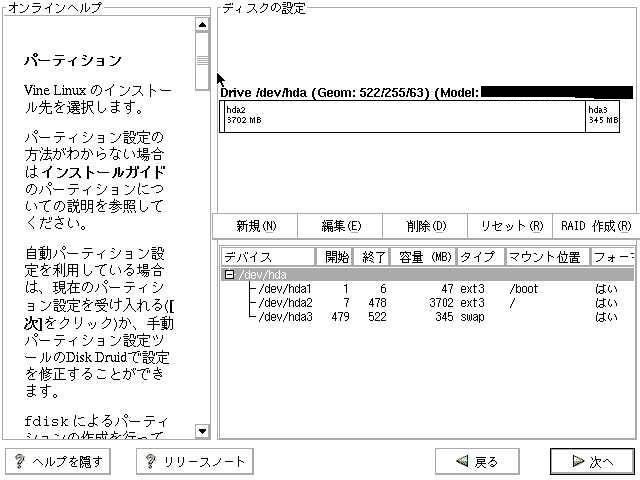

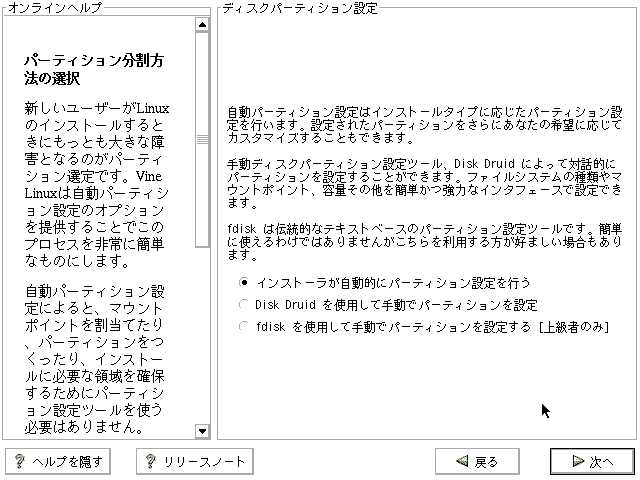

ディスクパーティションの設定です。

通常は“インストーラが自動的にパーティション設定を行う”で構いません。

デュアルブート環境を構築したい場合などは、“Disk Druid”や“fdisk”で設定する必要があります。

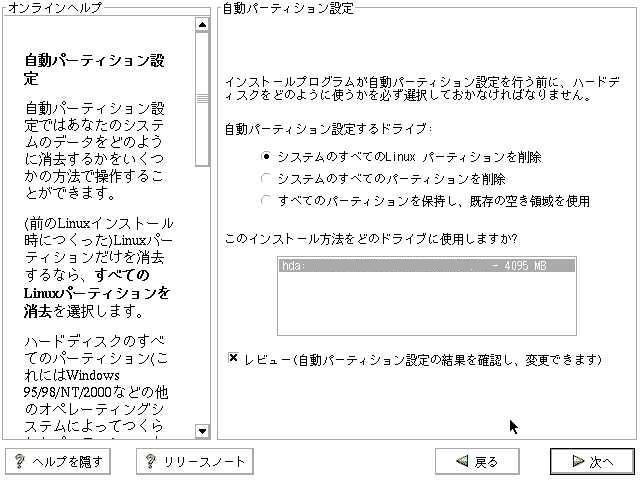

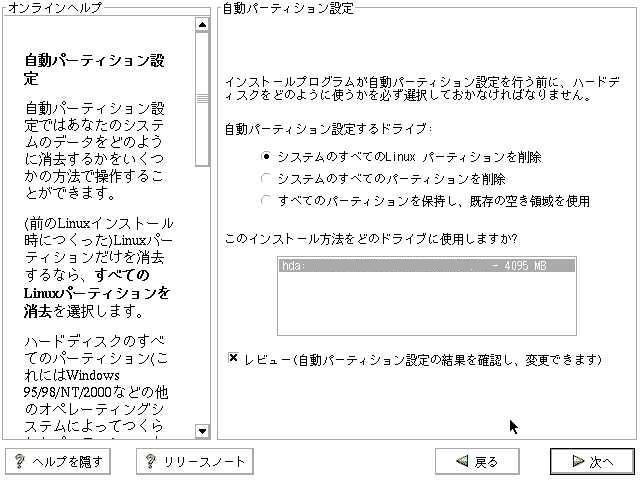

“自動的に設定”を選択した場合に表示される、ハードディスクについての設定です。

ハードディスクの全てのデータを消去しても良い場合、“システムのすべてのパーティションを削除”を選択します。

また、インストールするドライブの選択もここで行います。画面の例では、HDDが1台のみ接続されているので、このままで変更はありません。

設定が終了したら次へ。

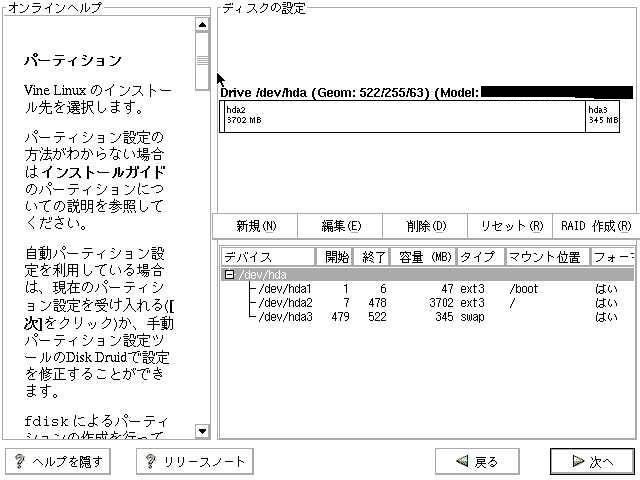

上の設定で“レビュー”にチェックをつけた場合や、パーティション設定で“Disk Druid”を選択した場合の画面です。

上の設定で“レビュー”にチェックをつけた場合や、パーティション設定で“Disk Druid”を選択した場合の画面です。

自動設定の場合、すでに設定済みなので、そのまま次へ進んでもかまいません。

Disk Druidを使用する場合、ここでパーティション及びマウントポイントの設定を行います。

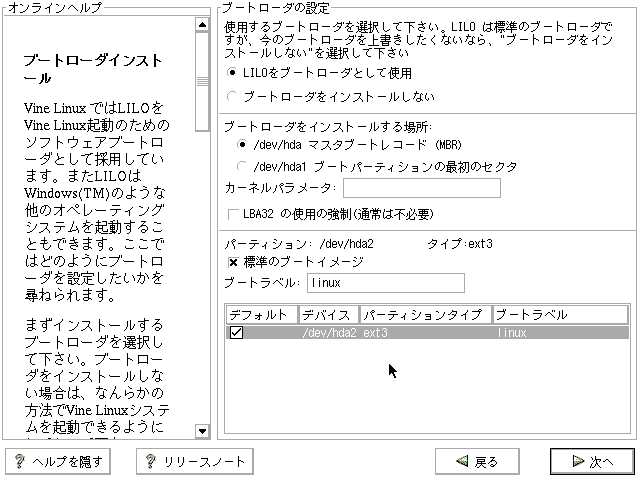

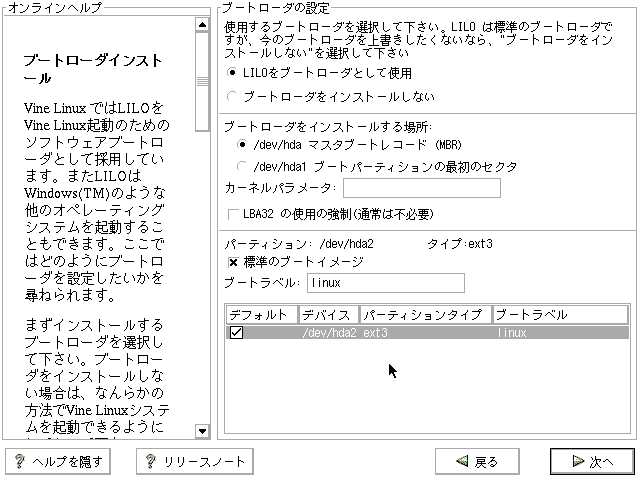

ブートローダーの設定です。

特に設定を変更する必要はありません。

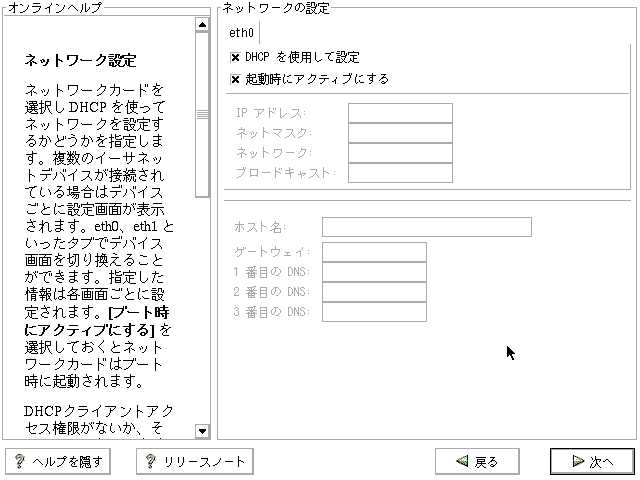

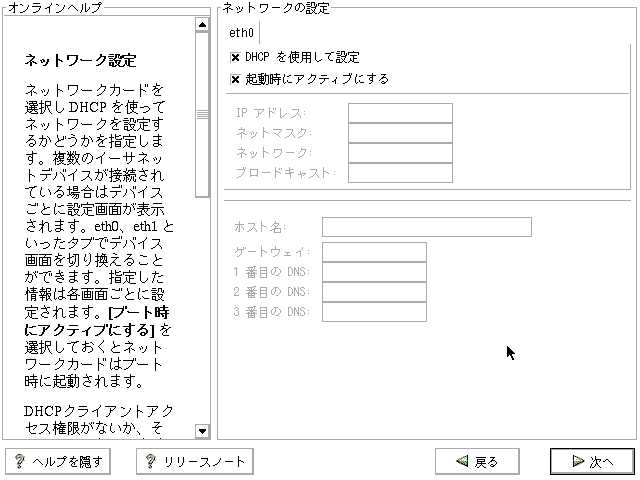

ネットワークの設定です。

ここの設定は後でも変更できるので、今はこのままでも構いません。

ADSLを利用している私の場合、特に変更せずにネットが利用できました。

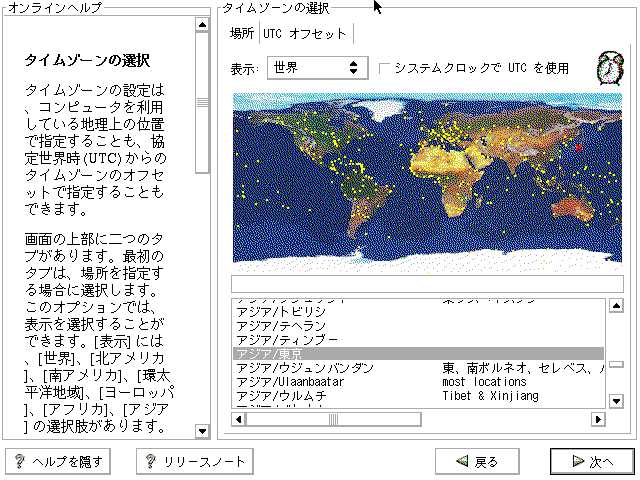

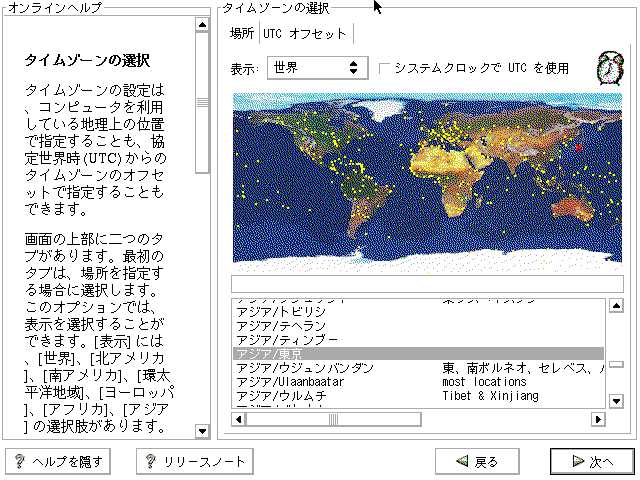

タイムゾーンの設定では、最寄の場所を選択します。日本国内なら“アジア/東京”になります。

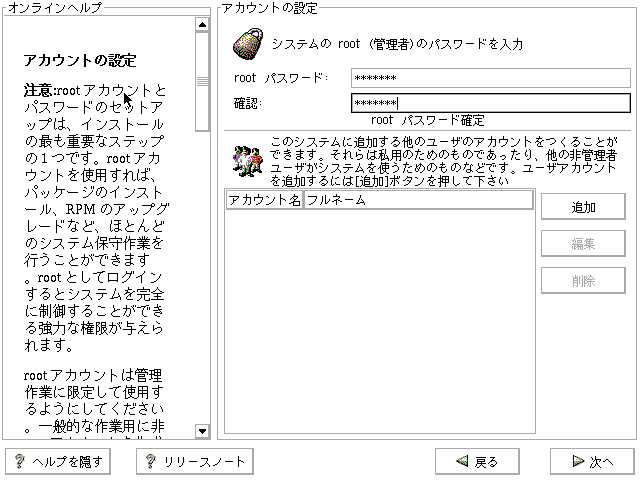

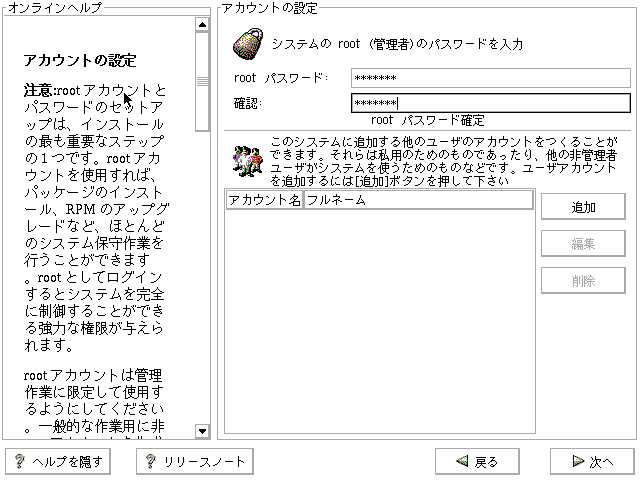

次の、rootパスワードの設定は重要です。

rootアカウントはパソコンの管理権限を持つアカウントで、このパスワードを忘れると、多くの操作が出来なくなってしまうため、絶対に忘れないようにします。

なお、パスワードは英数、記号(ハイフンなど)で6文字以上です。大文字と小文字は区別されます。

両方の欄に正しく入力すれば、“root パスワード確定”と表示され、次に進めます。

また、下の欄には一般アカウントが表示されます。

最初はアカウントは無いので、何も表示されません。

“追加”を押すと新規ユーザの追加画面が出てきます。

名前、パスワード、確認(パスワードをもう一度)を入力すると、ユーザを追加できます。

普段の作業では、なるべくこちらで追加したユーザを使用し、rootは使わない方がよいでしょう。

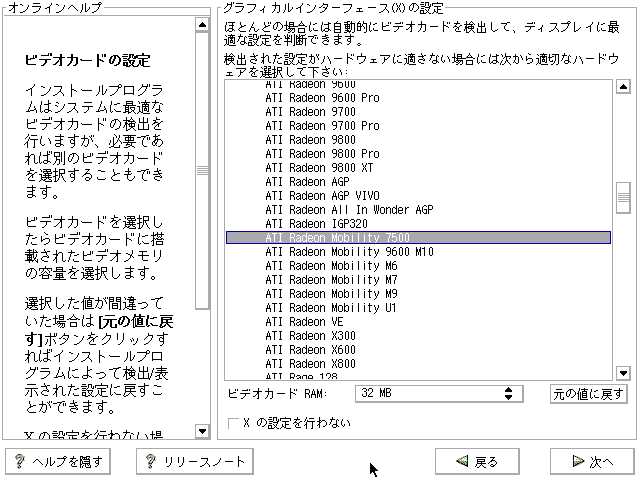

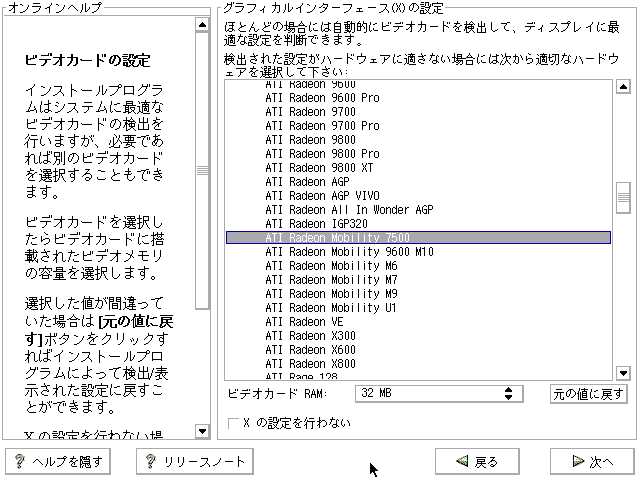

ビデオカードの設定です。

大体の場合、そのパソコンに合った設定になっていますので、そのまま次へ進んでかまいません。

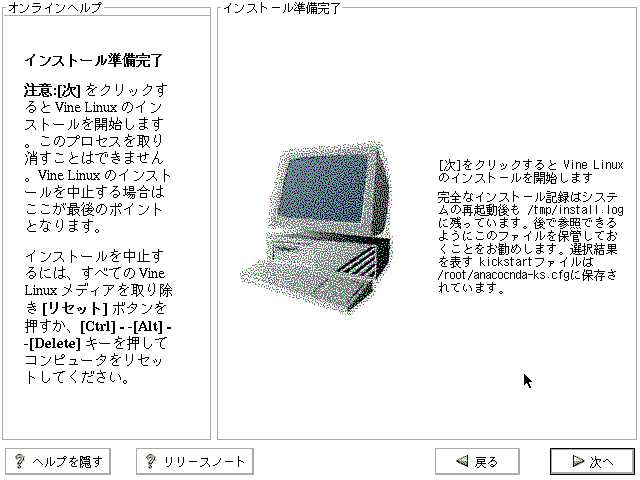

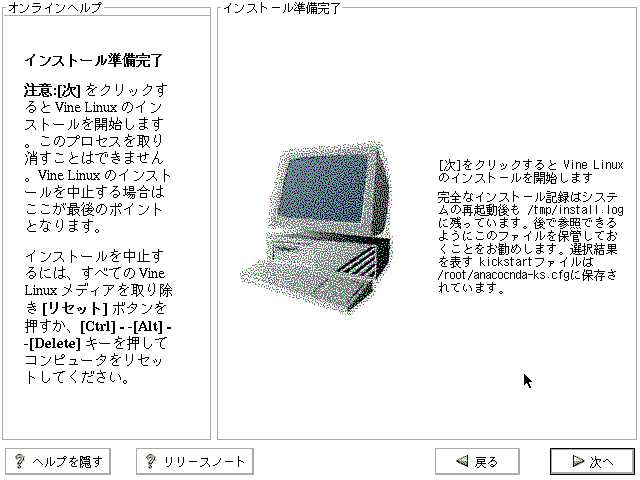

これまでの設定でよければ、“次へ”を押して、インストールへと進みます。

この次は実際のインストールが始まり、これ以降設定の変更はできませんので注意してください。

インストール中には、インストールされているパッケージや、残り時間などが表示されます。

ちなみに、表示されている合計時間は変動するので、あまり当てになりません...

しばらく待ちます。

(待っている間は特に操作は必要ないので、パソコンから離れていてもOKです)

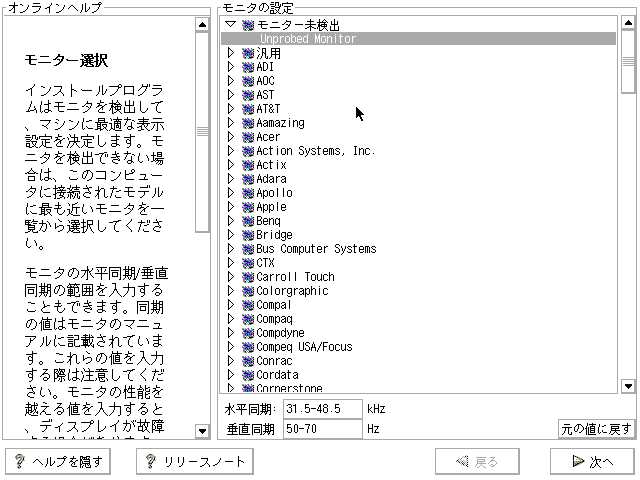

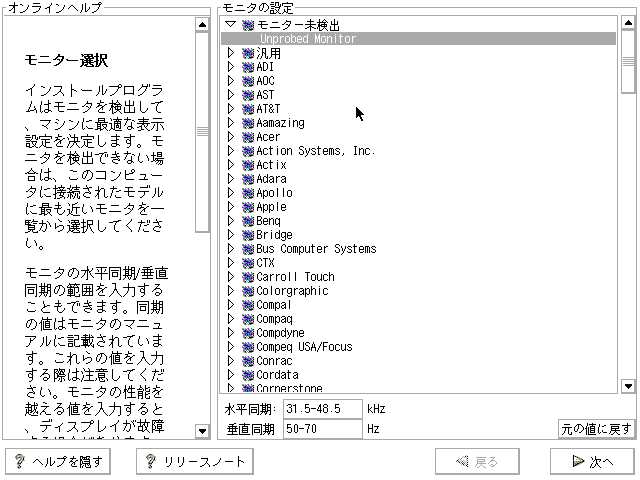

インストールが終わったあとに、モニターの選択の画面が出ます。

大体の場合、適切な設定が選ばれていますので、そのまま次へ進みます。

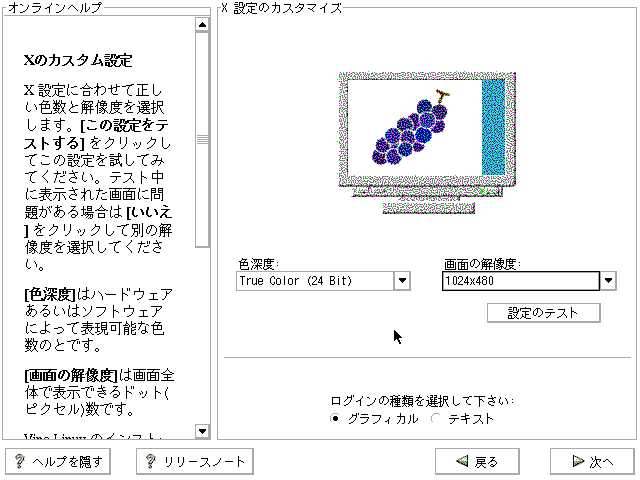

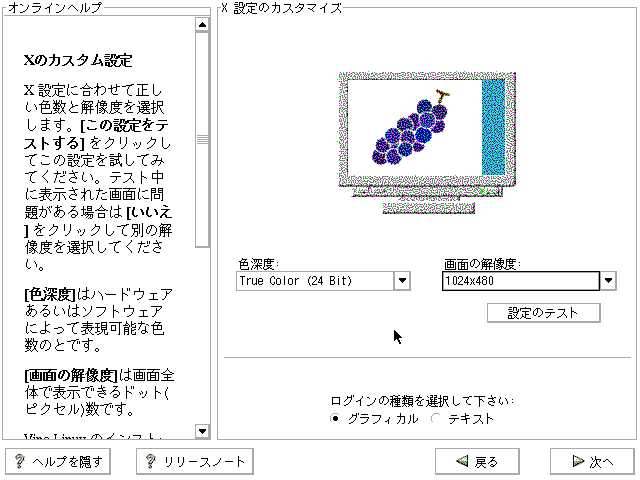

Xの設定です。画面の解像度と色の深度を選択します。

また、下のほうにログインの種類を選択する場所があります。

サーバ用途などを除けば、グラフィカルのほうが扱いやすくて良いでしょう。

これでインストールは完了です。

CD-ROMを取り出し、終了を押せばパソコンが再起動します。

上の設定で“レビュー”にチェックをつけた場合や、パーティション設定で“Disk Druid”を選択した場合の画面です。

上の設定で“レビュー”にチェックをつけた場合や、パーティション設定で“Disk Druid”を選択した場合の画面です。